Extrait

Ils n'égorgent rien du tout, ils saillent

Par Constant le vendredi 9 septembre 2011, 10:52

«Ils viennent jusque dans nos bras ! Égorger etc.» Ce ne sont pas du tout les «féroces soldats» qui ravagent et détruisent la France mais bien les renforts négroïdes de notre propre armée. Pour être juste, ils n'égorgent rien du tout, ils saillent. Et c'est l’imprévu de la «Marseillaise» ! Rouget n'avait rien compris, la conquête, la vraie de vraie, nous vient d’Orient et d’Afrique, la conquête intime celle dont on ne parle jamais, celle des lits. Un empire de 100 millions d’habitants dont 70 millions de cafés au lait, sous commandement juif est un empire en train de devenir haïtien, tout naturellement. Sommes-nous complètement abrutis ? C’est un fait, par l’alcool et le métissage, et puis pour bien d'autres raisons... (Voir les Beaux Draps, interdits…)

— Céline, 15 juin 1942, lettre à Henri Poulain de ''Je suis partout''.

mercredi 5 janvier 2011

N. Sarkozy, Le métissage contraint

Par Constant le mercredi 5 janvier 2011, 17:12

Discours de Nicolas Sarkozy à l’École polytechnique, le 17 décembre 2008.

… Quel est l’objectif ? Cela va faire parler, mais l’objectif, c’est relever le défi du métissage ; défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l’a toujours connu et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. D’ailleurs, c’est la consanguinité qui a toujours provoqué la fin des civilisations et des sociétés. Disons les choses comme elles sont, jamais le métissage. La France a toujours été, au cours des siècles, métissée. La France a métissé les cultures, les idées, les histoires. Et l’universalisme de la France n’est rien d’autre que le fruit de ce constant métissage qui n’a cessé de s’enrichir d’apports nouveaux et de bâtir sur tant de différences mêlées les unes aux autres un sentiment commun d’appartenance et au fond un patrimoine unique de valeurs intellectuelles et morales qui s’adressent à tous les hommes. La France, dans son histoire, ce sont des hommes tellement différents qui sont venus constituer la France. La France qui a su métisser ses cultures et ses histoires, en a construit, produit un discours universel parce qu’elle-même, la France, se sent universelle dans la diversité de ses origines. …

Mesdames et Messieurs, c’est la dernière chance. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore, mais nous n’avons pas le choix. La diversité, à la base du pays, doit se trouver illustrée par la diversité à la tête du pays. Ce n’est pas un choix. C’est une obligation. C’est un impératif. On ne peut pas faire autrement au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. …

samedi 6 mars 2010

L'éthologue & l'évangile

Par Constant le samedi 6 mars 2010, 00:29

Certes l'envie de mordre ne cesse nullement chez le chien auquel un autre demande grâce en lui tendant sa gorge. On a vu nettement, au contraire, qu'il voudrait bien mais qu'il ne peut pas. […]

Mais ne connaissons-nous rien de semblable dans le comportement humain ? Le guerrier d'Homère qui veut se rendre demande grâce, jette son casque et son bouclier, tombe à genoux et courbe la tête, tous gestes qui facilitent la mise à mort, mais en réalité la rendent plus difficile. Aujourd'hui encore, des vestiges symboliques de ces marques d'humilité subsistent dans beaucoup de gestes de politesse : s'incliner, ôter son chapeau, et, dans le cérémonial militaire, présenter les armes. D'ailleurs la demande de grâce des guerriers grecs ne semble pas avoir été très efficace ; les héros d'Homère ne se laissaient guère influencer et se montraient moins cléments que les loups. […] C'est l'œuvre de la morale traditionnelle et religieuse qui rend le chevalier chrétien aussi chevaleresque que l'est le loup obéissant uniquement à ces instincts et ses inhibitions naturelles. Quel étonnant paradoxe !Il va sans dire que les inhibitions héréditaires et instinctives qui empêchent un animal d'utiliser sans réserves ses armes contre ses semblables ne constituent qu'une analogie fonctionnelle, tout au plus une pâle aube, et pour ainsi dire un précurseur phylogénétique de la morale sociale des hommes. L'éthologiste devra donc se montrer très prudent dans ses jugements éthiques sur le comportement animal. Je vais, malgré cela, porter un de ces jugements entâchés de sentiments : je trouve émouvant et admirable de voir que le loup ne veut pas mordre, mais plus encore de voir l'autre se fier à cette inhibition ! Un animal remet sa vie à la vertu chevaleresque de l'autre ! L'homme devrait bien en prendre de la graine. J'en ai, pour ma part, tiré une nouvelle et plus profonde connaissance d'une parole magnifique et souvent méconnue de l'Évangile qui n'éveillait en moi qu'un mouvement de contradiction : « Si on te frappe sur la joue droite… » Un loup m'a instruit : ce n'est pas pour que ton ennemi te frappe à nouveau que tu devras tendre l'autre joue, mais pour qu'il lui devienne impossible de le faire !

Konrad Lorenz, Il parlait avec les Mammifères, les oiseaux et les poissons, « Les Armes et la morale », trad. Denise Van Moppès, Flammarion, 1968, pp. 200–202.

Attention : le mécanisme d'inhibition décrit ci-dessus ne fonctionne que chez les mammifères supérieurs.

mardi 23 février 2010

Houellebecq, une vie de vieux torchon

Par Constant le mardi 23 février 2010, 12:47

Du point de vue amoureux Véronique appartenait, comme nous tous, à une génération sacrifiée. Elle avait certainement été capable d’amour ; elle aurait souhaité en être encore capable, je lui rends ce témoignage ; mais cela n’était plus possible. Phénomène rare, artificiel et tardif, l'amour ne peut s’épanouir que dans des conditions mentales spéciales, rarement réunies, en tous points opposées à la liberté des mœurs qui caractérise l’époque moderne. Véronique avait connu trop de discothèques et d’amants. Un tel mode de vie appauvrit l’être humain, lui infligeant des dommages parfois graves et toujours irréversibles. L’amour comme innocence et comme capacité d’illusion, comme aptitude à résumer l’ensemble de l’autre sexe à un seul être aimé, résiste rarement à une année de vagabondage sexuel, jamais à deux. En réalité, les expériences sexuelles successives accumulées au cours de l’adolescence minent et détruisent rapidement toute possibilité de projection d’ordre sentimental et romanesque ; progressivement et en fait assez vite, on devient aussi capable d’amour qu’un vieux torchon. Et on mène ensuite, évidemment, une vie de torchon. En vieillissant on devient moins séduisant, et de ce fait amer. On jalouse les jeunes, et de ce fait on les hait. Cette haine condamnée à rester inavouable, s’envenime et devient de plus en plus ardente ; puis elle s’amortit et s’éteint, comme tout s’éteint. Il ne reste plus que l’amertume et le dégoût, la maladie et l’attente de la mort.

M. Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, J'ai lu, 2001 (Nadeau, 1994 pour l'édition originale), p. 114.

samedi 2 janvier 2010

Jean Dutourd, Sagesse gnomique

Par Constant le samedi 2 janvier 2010, 12:32

Quand j'étais gamin, c'est-à-dire en révolte contre tout, je m'amusais à triturer les proverbes. […] Je croyais, grâce à cet exercice, atteindre des sommets de pessimisme, ce qui plaisait beaucoup, car la jeunesse aime le pessimisme ; elle s'imagine, en le professant, qu'elle a plus de savoir que les vieux.

Je me trompais, naturellement. Les vrais proverbes sont plus pessimistes que les faux. C'est le trésor légué par des générations de petites gens qui se sont rudement heurtés au monde et qui ont constaté qu'on ne peut rien sur lui, ou peu de chose. […] C'est le grand cours de philosophie des humbles, les mille et une manières de se faufiler à travers l'existence quand on est pauvre et quand on est faible.

Je ne voyais rien de tel.

Étant un jeune bourgeois et, pis encore, un jeune bourgeois de gauche, je prenais les proverbes pour des leçons de morale bourgeoise, c'est-à-dire pour des blagues séculaires inventées dans le but de me rendre bête et craintif. Je détestais le passé, comme il se doit. À la rigueur, j'en retenais quelques héros : Philippe le Bel, Richelieu, Jean Jaurès, mais j'en répudiais les obscurantismes. […]

La société voulait me mettre, comme elle disait, « du plomb dans la tête » […] Du plomb ! Pourquoi pas de l'or ? On reconnaît là la ladrerie des bourgeois ! À moins que ce ne fussent leurs envies de meurtre devant ce qui leur était supérieur. […] J'écoutais avec délice les imbéciles faire des gorges chaudes sur la « sagesse des nations ». Je ne voulais pas de cette sagesse-là, moi, de cet esprit terre-à-terre, de ces petites vues, de cette école de prudence et de renoncement, je voulais à chaque instant brûler mes vaisseaux… quoique je n'eusse pas de vaisseaux, ni même de radeau, ni même de barcasse.

Je détaille un peu tout cela pour montrer comme on peut se tromper, quand on est jeune et que l'on croit au progrès, sur cette grande question du pessimisme, lequel, en fin de compte, est une clef du monde. On va chercher les vérités au diable, alors qu'elles sont sous nos yeux, bien rangées par les soins des hommes qui nous ont précédés sur la terre. On se croit un monstre et on s'aperçoit en vieillissant que la nature est bien plus féroce que vous, que l'on était qu'un bon jeune homme, et qui avait des illusions, comble de honte !

On comprend que la gauche n'aime le peuple qu'abstraitement, ou idéalement […]. De là son mépris pour les humbles qui composent les nations et qui en sont la grande voix anonyme. Cette voix dit sans cesse le contraire de ce que la gauche veut entendre. Si encore elle le proclamait avec fureur, si elle le criait ! Pas même. Elle le murmure avec des sourires résignés, avec humour, ma foi ! Ce réalisme ou ce cynisme est insupportable aux personnes qui nourrissent de grands rêves.

Jean Dutourd, « La grande Mémoire populaire », préface au Dictionnaire des proverbes et dictons de France de J.-Y. Dournon, Hachette, 1986.

jeudi 24 décembre 2009

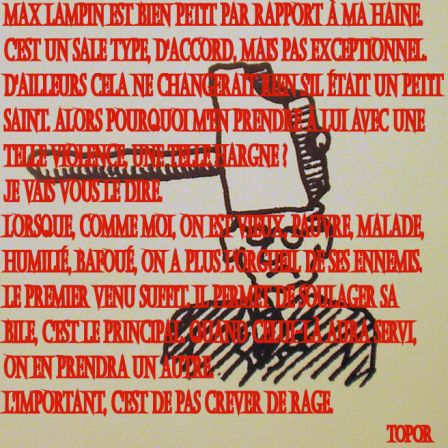

Les Nains n'y changeront rien

Par Constant le jeudi 24 décembre 2009, 15:49

Pour

faire suite à la mention par Jack Marchal du nom de Léon Degrelle, un

peu d'exaltation littéraire.

Un des plus grands pamphlétaires, des plus grands écrivains français

sans doute est belge, et il n'est pas même détesté ou maudit, mais

simplement écarté. Pas esthète puisque politique, et pas accessible au

jugement esthétique puisque profondément mauvais. – Il conviendrait de

préciser qu'il y a le mal mauvais et le mal bon, dit transgressif… Il y aurait beaucoup à dire sur ce que cet exemple montre de l'immoralisme moral de l'époque, mais ce sera pour une autre fois.

Écarté

donc. Pourtant il y a du Rousseau et du Joseph de Maistre chez Léon

Degrelle, mais il y a aussi du Hitler – ceci devant sans doute, par

quelque formidable tour de passe-passe rhétorique, annuler cela. La

démocratie qu'il conchiait et qu'aujourd'hui l'on pare des milles

vertus de l'évidence – que sont tristes les époques d'évidence ! et

qu'elles servent mal ce qu'elles soutiennent… – ne vaut qu'en ce

qu'elle pourrait faire entendre au peuple, c'est-à-dire à l'homme en

entier, dans sa faiblesse et sa rudesse, cette beauté radicale,

autonome mais incarnée, purement esthétique mais tout entière

politique, d'un texte immoral, haineux et génial, en un mot d'un texte

fou et sans égal dans son ordre.

Mais la démocratie réelle en reste là-dessus aux ravachols du

pétard mouillé, et refuse au peuple – qu'elle prétend autonome tant que

cela n'implique pas de libertés concrètes – tout ce qui est grand, pour

lui opposer ce qui est bon, et qui par malheur, est petit et bien laid.

La liberté pour quoi faire, si ce n'est pour faire entendre ce qui est

inouï ? La démocratie pour quoi faire, si ce n'est pour donner à tous

le sentiment enfin vif, enfin épuré des scories moralisatrices, des

prêches, des religions qui s'ignorent, le sentiment tout simple et par

lui-même si vrai du sublime ? Quitte à connaître enfin ce qu'on prétend

haïr par humanité, au risque humain de l'aimer aussi par côtés.

dimanche 20 décembre 2009

L'Ironie de l'histoire

Par Constant le dimanche 20 décembre 2009, 22:38

D'où vient la fascination qu'exercent les rats noirs en général et Anthracite [héros maléfique de la BD de Macherot, Chlorophylle, qui est un rat] en particulier sur les gens tels que nous ?

Le tout est de savoir de quel « nous » il s'agit. Le « nous » d'il y a 50 ans ou un siècle aurait rejeté avec effroi ce symbole d'amoralité démoniaque. Le « nous » d'aujourd'hui le révère. C'est qu'entre les deux nous sommes passés du stade normatif au stade subversif. Pardon pour la digression, mais il faut rappeler que les théoriciens nationalistes (acceptons cet adjectif, l'invariant qui traverse notre histoire reste la référence à la nation, prise au sens étymologique) des années 20 ou 30 proposaient des systèmes complets allant d'une éthique individuelle jusqu'à une conception de l'État ; leurs idées étaient candidates au pouvoir, elles se battaient contre d'autres conceptions, c'était projet contre projet (voire projectile contre projectile). C'était le temps des idées simples forgées dans l'urgence et des ambitions constructivistes (ou re-constructivistes, dans le cas des maurrassiens et plus généralement de tous les traditionalismes, aussi organicistes qu'ils se veuillent). Depuis, sans devenir beaucoup plus malins, nous avons quand même appris des choses. Nous étions jadis en concurrence avec les marxistes sur le terrain de l'enthousiasme révolutionnaire, l'échec de leur totalitarisme nous a guéris. D'être écartés de l'espérance du pouvoir nous a fait un bien fou. Chez nous, plus personne de sérieux ne songe à dresser une société hiérarchisée rigide et froide, vierge de tout conflit interne. Nous avons appris la nécessité des oppositions entre idées et individus, des luttes de castes, de races et de classes (mais oui). Nos ennemis nous prennent encore pour des SA des années 30 et c'est tant mieux, il ne faudrait pas se réjouir si l'adversaire devenait intelligent. Nous connaissons la valeur de la révolte mais aussi ses limites. Nous savons très bien que si nous étions au pouvoir nous résoudrions un certain nombre de problèmes, que d'autres continueraient à se poser et que nous en susciterions d'inédits. A notre façon, nous sommes devenus plus libertaires et démocrates que nos ennemis, tout en demeurant conscients des paradoxes et contradictions que recèlent libertés et démocratie. Nous savons mieux que personne la valeur de la fonction critique ? même violente et vulgaire… Après tout, nos idées valent mieux que d'autres qu'on se batte pour elles, et nous avons aujourd'hui face à nous le pire totalitarisme de l'histoire, l'absolutisme de la Loi (celle qui n'en respecte aucune). Et donc : l'urgence est à la subversion, par tous les moyens même rigolos. Le tournant du normatif au subversif a été amorcé il y a longtemps (Degrelle a été un précurseur, et Céline dans un autre registre), et n'a vraiment pris dans la mouvance militante qu'au cours des années 70. Le Pen ne s'y est fait qu'au milieu des années 80 (c'est alors qu'il a décollé, pas un hasard) et Mégret demeure normatif comme la pluie. Le mode subversif est une question de ton et de contenu à la fois. Dans le contexte présent, rien n'est plus subversif que de rappeler la dimension passionnelle et animale de la nature humaine, a fortiori quand on le fait dans la bonne humeur (ce que la gauche moralisante ne pardonnera jamais à Gérard Lauzier ou Michel Houellebecq). Face à la pure volonté de puissance d'un prédateur hilare et sans scrupule tel qu'Anthracite, que valent les calembredaines sur la conscience universelle, le devoir de mémoire et l'éthique des Droits de l'Homme ?

Jack Marchal, dessinateur historique du GUD, et inventeur du rat noir, interrogé in Devenir, 13.

cf. aussi Les Rats maudits : histoire des étudiants nationalistes.

lundi 19 octobre 2009

Marcel Aymé, La déèsse aux mamelles déssechées

Par Constant le lundi 19 octobre 2009, 11:35

« Maigre immortalité noire et dorée, Consolatrice affreusement laurée, Qui de la mort fais un sein maternel, Le beau mensonge et la pieuse ruse ! Qui ne connaît, et qui ne les refuse, Ce crâne vide et ce rire éternel ! »

— P. Valéry , « Le Cimetière Marin ».

Quant à la philosophie, il [le scandale] est devenu rare depuis qu'elle a divorcé d'avec la théologie. Jadis, sous le règne des docteurs de l'Église, les spéculations de la pensée profane n'intéressaient pas seulement les spécialistes et les chiens de garde. La chrétienté y apercevait un reflet de paradis, l'alphabet d'un bonheur que la religion dispensait au compte-gouttes au prix d'humiliantes disciplines. Au treizième siècle, le public se ruait aux conférences d'Abélard comme on fait aujourd'hui à un tournoi olympique de football. Les tribunaux ecclésiastiques et les bulles fulminées se multipliaient pour étouffer le scandale sans cesse renaissant de la pensée libre. Dans la flamme des bûchers briller et la promesse des consolations gratis. La cause de l'esprit semblait être celle de l'homme. Devenu libre, la philosophie eut bientôt liquidé ce bazar d'espérances de sensibleries. Seules, les vérités raisonnables lui ont paru dignes de l'occuper. L'homme peut crever d'ennui et de désespoir, ce n'est pas son rayon. Aussi le public se désintéresse-t-il de cette pucelle glacée et de ses entreprises de faiseuse d'anges (sans compter qu'elle n'est pas commode à suivre, avec ses façons qu'elle a de dire les choses). Ce qui singulier, c'est que les philosophes trouvent naturelle cette indifférence du vulgaire et s'en félicitent comme d'un brevet d'inhumanité. Il est vrai qu'elle constitue un élément de sécurité pour la philosophie. Pourtant, tout espoir de scandale n'est pas perdu. Un jour viendra peut-être où les hommes commenceront à regarder de travers la déesse aux mamelles desséchées et ne supporteront plus de la voir travailler avec tant d'acharnement à dénuder leur misère.

vendredi 25 septembre 2009

Schopenhauer, l'oreiller de la morale

Par Constant le vendredi 25 septembre 2009, 14:27

Quoique Kant soit bien trop alambiqué pour demeurer tendance à une époque ou l'ont préfère, pour apprendre à lire aux enfants, en passer par les d'ineptes bandessinées plutôt que par quelque auteur simple et classique, songez un peu au recours sans cesse réitéré, et confit de certitude, à l'idéologie incertaine des « droits de l'homme », avant de lire ces quelques lignes de Schopenhauer, minant les fondements de la morale kantienne : vous verrez en quoi elles frappent juste, dans le mille de l'actuelle tartufferie.

Prenons les choses de haut : il est certes grand temps que l'éthique soit une bonne fois sérieusement soumise à un interrogatoire. Depuis plus d'un demi-siècle, elle repose sur cet oreiller commode, disposé pour elle par Kant, l'« impératif catégorique de la raison pratique ». De nos jours, toutefois, cet impératif a pris le nom moins pompeux, mais plus insinuant et plus populaire, de « loi morale » : sous ce titre, après une légère inclinaison devant la raison et l'expérience, il se glisse en cachette dans la maison ; une fois là, il commande ; on n'en voit plus la fin ; il ne rend plus de comptes.

— Kant était l'inventeur de cette belle chose, il s'en était servi pour chasser d'autres erreurs plus grossières ; il s'y reposa donc : cela était juste et nécessaire. Mais d'être réduit à voir, sur cet oreiller qu'il a arrangé et qui depuis n'a cessé de s'élargir, se rouler à leur tour les ânes, cela est dur ; les ânes, je veux dire ces faiseurs d'abrégés que nous voyons tous les jours, avec cette tranquille assurance qui est le privilège des imbéciles, se figurer qu'ils ont fondé l'éthique, parce qu'ils ont fait appel à cette fameuse « loi morale » qui, dit-on, habite dans notre raison, et parce qu'après cela, avec leurs phrases embrouillées […] ils ont réussi à rendre inintelligible les relations morales les plus claires et les plus simples : durant tout ce travail, bien entendu, pas une fois ils ne se sont demandé sérieusement en réalité s'il y avait une telle « loi morale », une sorte de Code de l'éthique gravé dans notre tête, dans notre sein, ou dans notre cœur.

[…]

Mais des concepts purs a priori, des concepts qui ne contiennent rien, rien d’emprunté à l’expérience interne ou externe, voilà les points d’appui de la morale. Des coquilles sans noyau. Qu’on pèse bien le sens de ces mots : c’est la conscience humaine et à la fois le monde extérieur tout entier, avec tous les faits d’expérience, tous les faits y contenus, qu’on enlève de dessous nos pieds. Nous n’avons plus rien sur quoi poser. À quoi donc nous rattacher ? À une paire de concepts tout abstraits, et parfaitement vides, et qui planent comme nous dans l’air.

vendredi 18 septembre 2009

P.-A. Cousteau, Innocence et culpabilité

Par Constant le vendredi 18 septembre 2009, 16:54

La pire engeance en prison ce sont les innocents. Car de deux choses l’une : ou bien ils sont vraiment innocents, et alors je me désintéresse de leur sort puisque ce ne sont pas des copains à nous, ou bien ils sont faussement innocents et c’est bien pire. Car ils sont entrés ainsi dans le jeu de l’ennemi, ils ont accepté l’échelle des valeurs de l’ennemi, et en en se proclamant innocents, ils admettent implicitement que les autres condamnations sont légitimes. La seule réaction honorable est de répudier ce mythe dégradant de l’innocence et de la culpabilité, et de n’accepter que des vainqueurs et des vaincus. Tout le reste n’est que fariboles et fumisteries.

Lucien Rebatet & Pierre-Antoine Cousteau, Dialogue de “vaincus”, Berg International, 1999, p. 70.

vendredi 11 septembre 2009

Drieu la Rochelle, Le dépucelage de Gille

Par Constant le vendredi 11 septembre 2009, 16:47

En tout cas, ma ruine avait commencé avec ma puberté. Tout à coup des images s'étaient imprimées violemment dans mon cerveau. Mon corps resta intact, c'était une flamme droite, je ne portai jamais la main sur moi, car ce n'était pas le plaisir que je désirais mais la forme des femmes. Mais de bonne heure mon esprit commença de fléchir sous le poids de ces images. Il ne pouvait plus ni les mouvoir ni les chasser : des tableaux vivants tournaient en nature morte. Mon sang inemployé nourrissait un rêve de plus en plus lourd, de plus en plus monotone, qui barrait la route à la souple réalité.

Pourtant j'avais des sursauts d"inquiétude et de révolte. Un jour je n'y tins plus ; il fallait qu'à l'instant même une forme se rendît sensible sous mes doigts.

Je sortis de chez moi, mais ce réveil brutal était lourd de mon sommeil, lourd de mes songes. Je me jetai sur n'importe quoi.

Pourtant, au moment où j'entrai dans la chambre de cette grosse garce, je sus très bien aussi que je cessais d'être fier et qu'avant ce temps qui ne finissait pas de somnolence, il y avait eu des heures de pure sensualité, de vivante divination quand chacune de mes fibres perçait le monde avec une force de racine, auxquelles je renonçais définitivement.

Tandis que je me déculottais, j'étais irrité qu'une personne grossière eût le spectacle de ma déchéance. Le pli de ma bouche lui faisait sentir sans doute qui j'étais et que j'allais faire litière sur son ventre d'un orgueil dont je ne me fais même plus l'idée, aujourd'hui. Néanmoins je me disais qu'une telle grosse femelle était bien assez bonne pour moi, pauvre, réduit par la faim : il me semblait que les femmes plus minces, c'eût été trop délicat.

mardi 18 août 2009

Richard Millet, Le premier mort

Par Constant le mardi 18 août 2009, 19:15

La guerre avait changé de nature ; il y avait eu les combats de rue du quartier Kantari, où j'avais appris à courir en tirant et où j'ai enfin tué mon premier ennemi : un type d'environ seize ans, au front ceint d'un bandeau noir, un jeune Mourabit qui avait surgi d'une porte d'entrée dont la beauté m'a sauvé la vie, car si je n'avais pas été tenté d'en admirer la voûte, je n'aurais pas aperçu ce type qui débouchait de sa maison avec l'intention de forcer le passage, sa kalachnikov demeurant muette tandis que, terrifié en même temps que pris d'une fureur que je ne n'avais jamais éprouvée, je lui vidais mon chargeur dans le ventre, sans détacher mes yeux des siens où je voyais une haine qui n'était peut-être qu'une manière de dépit ou une façon d'accompagner sa surprise et une insupportable douleur. Les dernières balles, je les ai tirées avec une joie extraordinaire, un sentiment de délivrance, de pureté, de puissance, et un souci de perfection qui me récompensait d'une si longue attente, me concentrant sur son ventre puis sur sa gorge de sorte que la tête s'est presque détachée du corps, mon sexe se dressant dans mon treillis, non par cruauté ou satisfaction sadique, mais parce que ce garçon me transmettait en quelque sorte sa virilité, la haine et le désespoir que j'avais vus dans son regard ayant d'ailleurs fait place, chez lui aussi, à une espèce de joie, celle sans doute de bientôt gagner le paradis et encore de sentir qu'il me donnait sa vie dans ce qu'elle a de plus évidemment puissant : l'instinct sexuel, enfin libéré, et qui, dès lors, ferait qu'on me regarderait autrement ; les hommes, bien sûr, qui m'accepteraient sans réserve (y compris Iskander qui, de distant et hostile, deviendrait quasi collant et veillerait désormais sur moi comme un grand frère, me reprochant seulement de n'avoir pas rapporté la tête du chien musulman disait-il, pour l'installer sur la calandre de l'Oldsmobile qui nous servait de transport de troupes, et, alors qu'il disait cela, je devinais qu'il en eût été capable : il le montrerait, quelques mois plus tard, à Dékouané), mais aussi les femmes, notamment Denise, qui combattait aux côtés de Roula, et dont le regard qu'elle portait sur moi me rappellerait en permanence l'expression de feu dévorant : or, elle ne me plaisait pas, malgré ses gros seins, et c'était encore Roula que je cherchais dans ce feu, dussé-je m'y consumer, m'y damner, la damnation, en ce cas, consistant à désirer en vain une femme qui est très précisément notre genre et qui, par cela même, sans qu'on sache pourquoi, sinon par une cruauté du sort, ou que nous nous l'interdisons à nous-mêmes, nous reste interdite.

À venir : quelques mots sur cet ouvrage superbe de R. Millet.