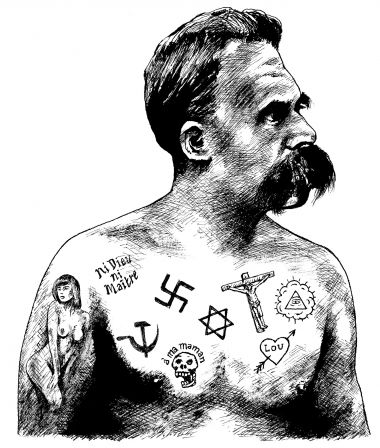

Je m'aime, moi non plus

Par Constant le samedi 6 mars 2010, 13:11 - Analyse - Lien permanent

Un fait, pour commencer : les Français ne s'aiment pas. C'est un fait général, mais un des grands propos de ce blogue est de montrer qu'aujourd'hui comme toujours, selon le mot d'Aristote, il n'y a de science que du général (Seconds Analytiques, I, 31, 87b, 35 sq., Tricot dit universel plutôt que général.) Deux interprétations s'opposent, et m'ont longtemps semblé partiellement vraies ; jusqu'à ce qu'il me semble avoir trouvé le sens d'un tel paradoxe apparent, c'est-à-dire la raison unique et sous-jacente qui lie ensemble les deux termes de l'opposition.

Première thèse : les Français ne s'aiment pas car ils sont dégoûtés de leur histoire — qu'il la connaisse ou non est une autre affaire. Les tenants d'une telle théorie cherchent soit à montrer en quoi un tel dégoût est justifié, ou en quoi les faits sur lesquels il prétend reposer sont infondés. D'où la controverse sur l'utilité et les causes réelles de la colonisation, l'esclavage (cf. Le Génocide voilé de Tidiane N'Diaye, Gallimard, « Continent noir »). Le cas extrême d'une telle discussion consiste ainsi à mettre à la question la réalité des chiffres de l'extermination des Juifs, voire sa réalité même.

Comme toutes polémiques, celles-ci on leur intérêt propre, en ce qu'elles amènent à revoir l'histoire sous plusieurs angles, à apporter un peu de complexité rationnelle et morale dans le flot de moraline calibré suintant des préjugés d'une époque. Mais elles manquent aussi une part essentielle du réel, plus fondamentalement.

C'est là qu'il faut en venir à la deuxième thèse : les Français semblent ne pas s'aimer parce qu'ils s'aiment, en réalité, plus qu'il n'est raisonnable. Pourquoi se repentir, pour le chrétien ? Parce que le Salut est toujours possible, que Dieu s'est fait homme et que la créature a donc en elle la voix d'un Créateur parfait, qui la ramène certes à son insuffisance ontologique, mais la met aussi face à son devoir de transcendance. Dire qu'on se hait parce qu'on a mal fait, c'est sous-entendre qu'on aurait pu faire autrement, mieux, c'est-à-dire qu'on est potentiellement autre chose que ce qu'on est en effet. C'est-à-dire : je vaux mieux que ce que j'ai fait. Les Français valent mieux que l'inquisition, mieux que l'esclavage, que la colonisation ou que la collaboration. C'est pour cela qu'ils se haïssent : ils se rêvaient plus grands que leur histoire.

Ces deux thèses à vrai dire, me semblent avoir leur part de vérité, et pas seulement au sens idéologique d'un Hegel. Il ne s'agit pas, abstraitement, de supposer une vérité composée, même de façon purement phénoménale, et d'affirmer que la vérité vraie ne naît que d'une négation permettant l'accès à une véracité dialectique, pleine et authentique. Il s'agit aussi d'hommes. Certains se haïssent en effet, conformes en cela à l'adage de Drieu selon qui « nous saurons qui nous sommes quand nous verrons ce que nous avons fait » (in Le Chef). D'autres au contraire visent plus haut qu'eux-mêmes, et croient au progrès moral. Mais en certains les deux vérités s'emboutissent. Paradoxe grinçant qui cause quelque inquiétude aux plus probes, surtout s'ils sont eux-mêmes le lieu d'un tel carambolage.

Tout se fonde en fait, il me semble, sur l'idée même d'idéal. Sitôt que vous avez l'idée d'un droit qui s'oppose au fait, au sens antique ou religieux (le bien n'est pas la somme des choses bonnes, ou la voix en moi qui me dit soit bon est vraiment transcendante) ou moderne (le is-ought gap de Hume, pendant britannique du rousseauisme français), un tel paradoxe devient possible, et même parfois inévitable. Je suis ce que je fais, certes, on reconnaît l'arbre à ses fruits, oui, mais l'arbre n'est pas le fruit, et je suis plus que ce que j'ai montré en acte(s).

Retirez cela, laissez seulement une morale du dépassement de soi, remplaçant l'idéalisme par une ascèse de l'identité, et cela devient plus clair, et à vrai dire plus supportable. Si la colonisation est indigne de nous, elle n'est indigne que de notre moi présent ; elle pouvait fort bien être la pointe du possible moral pour nos ancêtres. S'il n'y a de contradiction qu'entre un terme et sa négation, toute modification du terme fait quitter le règne étroit de la logique pour entrer dans celui, plus riche et plus humain, de la dialectique, de l'histoire. La logique nie l'homme car l'homme n'est pas un sujet logique, il est bien plus que cela. Si A ne saurait être non-A, A' peut l'être, sans paradoxe.

Commentaires

Bonjour Constant,

Je vous prie de m’excuser. Je n’ai malheureusement pas trouvé comment vous contacter autrement que par commentaire.

Je souhaitais vous faire découvrir le service Paperblog, http://www.paperblog.fr dont la mission consiste à identifier et valoriser les meilleurs articles issus des blogs. Vos articles sembleraient pertinents pour certaines rubriques de Paperblog.

En espérant que le concept de Paperblog vous titille, n’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou renseignements...

Audrey

Responsable communication

audrey@paperblog.com

Brillant article !

Que de questions qui sont familières aux miennes.

Et si vous avez d'autres étoiles dansantes à partager, je les veux bien. Je laisse une adresse mail.

Mais avant de dire des bêtises comme ça, j'aurai peut être du regarder les autres articles de ce blog.